С 70-летием Великой Победы!

С 70-летием Великой Победы!

«Чем дальше мы от того первого светлого Дня Победы, тем больше душевной работы требуется от нас, чтобы этот праздник сохранить в первозданном виде. Ведь высокие слова могут в одночасье превратиться в банальные, если эта работа не станет личной потребностью каждого. И главы семейства, и официального лица, и совсем молодого человека», - так думает проректор по медико-профилактической работе нашего Университета А.В. Мельцер, размышляя накануне юбилейной даты о памяти поколений. - Почувствовать сопричастность тоже можно по-разному, - считает он. – Кто-то бережно хранит семейные хроники, кто-то тяготеет к изучению военной истории, кто-то воспринимает всем сердцем рассказы ветеранов, кинофильмы, книги… Но жить, учиться и работать в Петербурге и не знать даты петербургского дня Победы - просто неприлично. Не помнишь об ужасах блокады, своим тебя этот город не признает никогда…»

«Чем дальше мы от того первого светлого Дня Победы, тем больше душевной работы требуется от нас, чтобы этот праздник сохранить в первозданном виде. Ведь высокие слова могут в одночасье превратиться в банальные, если эта работа не станет личной потребностью каждого. И главы семейства, и официального лица, и совсем молодого человека», - так думает проректор по медико-профилактической работе нашего Университета А.В. Мельцер, размышляя накануне юбилейной даты о памяти поколений. - Почувствовать сопричастность тоже можно по-разному, - считает он. – Кто-то бережно хранит семейные хроники, кто-то тяготеет к изучению военной истории, кто-то воспринимает всем сердцем рассказы ветеранов, кинофильмы, книги… Но жить, учиться и работать в Петербурге и не знать даты петербургского дня Победы - просто неприлично. Не помнишь об ужасах блокады, своим тебя этот город не признает никогда…»

Такой вот неожиданный поворот в разговоре заставил задуматься: кто кого поздравляет сегодня с 70-летием? Конечно, прежде всего, мы наших дорогих ветеранов. Но они безжалостно и неумолимо уходят, и простого поздравления уже недостаточно. Нужно что-то делать, чтобы праздник стал личным для всех поколений. И тут на помощь приходит не только историческая память, но и профессиональный интерес. В нашем случае, интерес к истории санитарного дела, к подвигу отцов, дедов и прадедов, которые каким-то непостижимым образом уберегли блокадный Ленинград от эпидемии.

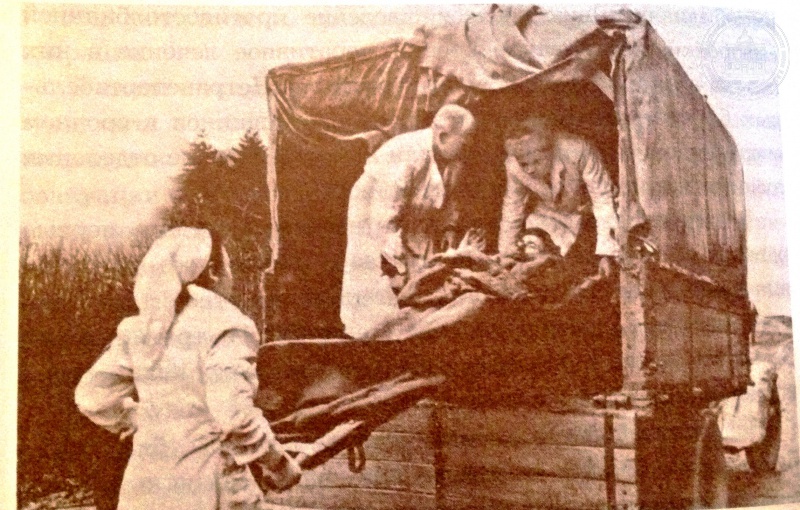

«В период войны санитарное дело есть оборонное дело», - писала в трагические 40-е «Ленинградская правда» и была права. В условиях блокадного города Государственная санитарная служба мужественно выполняла свой долг, не допустив развития угрожавших городу эпидемий тифа, кишечных инфекций. Были выставлены эпидотряды по линии фронта в район Ладожского озера для осуществления профилактических противохолерных мероприятий.

В учреждениях Ленинграда не прекращались исследования воды из Невы, чтобы предотвратить возможную угрозу здоровью людей и без того страдающих в условиях блокады. Серьезной задачей была борьба с грызунами, численность которых в городе значительно увеличилась. В обеспечении эпидемиологического благополучия осажденного города внесли свою лепту работники противочумных учреждений города: им принадлежит заслуга расшифровки тяжелых заболеваний, которые не регистрировались до войны и проявились в Ленинграде в 1942 году. Например, лептоспироз, связанный с нашествием грызунов.

В первые послевоенные годы основные усилия врачей-профилактиков были брошены на ликвидацию последствий войны и нормализацию санитарно-эпидемической обстановки. Уже к 1950 году инфекционная заболеваемость в городе достигла довоенного уровня.

Жил и работал в военное время и наш «Сангиг». Кафедра общественного здоровья и здравоохранения была создана основоположником социальной гигиены в стране, основателем социальной геронтологии и медицинской демографии Захарием Григорьевичем Френкелем, который возглавлял ее до 1949 года. В самые тяжелые дни блокады Ленинграда кафедра не прекращала своей деятельности. Регулярно проводились кафедральные совещания, на которых обсуждались вопросы перестройки программы преподавания в соответствии с запросами военного времени. Почти ежедневно он лично читал лекции в больнице имени И.И. Мечникова, вел занятия по всем отраслям здравоохранения и избранным разделам санитарного дела и благоустройства. Кадры врачей-профилактиков продолжали готовить во имя Победы, во имя … нет, не здоровья, о каком тут здоровье можно говорить, а … выживания ленинградцев в тяжелейших, невыносимых для человека условиях войны, голода и блокады.

Немало имен представителей легендарной профессии врача-профилактика, выполнивших свой долг в годы блокады можно найти в архивах музея нашего Университета. Старые фотографии, дневники, воспоминания – все это из той далекой жизни, о которой не принято вспоминать без повода. Но ведь вот он повод – 70-летие Великой Победы, которое заставляет нас сегодня в корне пересмотреть очень многие вопросы безопасности страны, да и на историю блокадного Ленинград взглянуть теперь как-то иначе. С высоты исторической правды и научной аналитики.

Надо сказать, попытка такая в СЗГМУ им. И.И. Мечникова была сделана, и, в общем, она удалась. Формат узкой научно-практической конференции, посвященной 70-летию Победы и подготовке врачей санитарной службы в блокадном Ленинграде, которая состоялась 23 апреля в конференц-зале на Кирочной,41, сначала показался необычным. Увы, но не было на мероприятии главных участников тех событий в физическом смысле. Да и доклады были очень разные. И вопросы самих ученых друг к другу интриговали.

Но были еще и студенты. Совсем юные – первокурсники. И вот их реакция дала понять – прошли времена традиционных уроков мужества, началась работа над осмыслением тех событий с точки зрения мировой науки. И это может быть посильнее рассказа одного ветерана.

Да, конечно, ребят заинтересовала блокадная судьба проф. А.А.Садова (1891-1942), с которой их познакомила хранитель музея Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова М.В. Шаврукова, обзор заведующего музеем А.Ю Соломеина «Санитарно-гигиеническое направление работы медиков блокадного Ленинграда в дневниках и воспоминаниях». Впечатлило сообщение доцента кафедры гуманитарных дисциплин Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной академии Д.А. Завьялова о принципах санитарной охраны границ на Северо-Западе в годы Великой Отечественной войны. По-хорошему удивило исследование сотрудника Европейского университета в Санкт-Петербурге, посвященное советской медицине и санитарно-гигиеническое делу 1920 - 1940-х гг. в новейшей зарубежной историографии. И, конечно, просто потрясло выступление д.м.н., профессор кафедры геронтологии и гериатрии нашего Университета Л.П. Хорошининой - «Жизнь и смерть в блокированном Ленинграде».

16 тысяч листов архивной хроники перелопатила за свою научную жизнь Людмила Павловна Хорошилина. Она знает про голод все. Про случаи каннибализма и трупоедства. В какой блокадный месяц умерло больше всего ленинградцев, сколько детей родилось вообще и в частности, как выходили из голода выжившие, к каким последствиям для здоровья он привел самих блокадников и последующие поколения…

Вот тебе и 70-летие. Никаких цветов. Никаких искусственных речей. Только статистика, факты, документы, таблицы, ответы на вопросы, оценка состояния здоровья детей и внуков тех, кто пережил блокаду. Бьет «наотмашь». И вдохновляет на подвиги.

Студенты признались, что теперь не будут посматривать в сторону лечебников, потому что поняли, на каком факультете учатся, чем и ради чего им предстоит заниматься после окончания вуза, и что у них есть серьезная мотивация к тому, чтобы престиж медико-профилактического факультета поддержать собственным отношением к изучаемым дисциплинам.

Хочешь-не хочешь, а вопрос биоистории, биоконтроля населения сегодня как часть государственной политики любого развитого государства выходит на первый план. На Западе это поняли давно и изучают историю не только своего, но и нашего санитарного делав рамках культурологии, а не специализированных направлений истории медицины. Там-то заметили парадоксы, которые позволили нашей стране справляться с эпидемиями даже тогда, когда ни о какой развитой инфраструкуре и ни о каком качестве жизни, сопоставимом с европейским, и речи не было. Но была система и люди, которые посвятили свою жизнь реализации принципов соблюдения санитарно-гигиенических норм в масштабах страны.

Этим людям от всех нас поклон до земли.

И от сегодняшних студентов, которым предстоит двигать это тяжелый броневик дальше. Во имя безопасности и благополучия людей. Во имя развития и процветания своей страны. Эстафета профессионального долга – дело ответственное…

Версия для слабовидящих

Версия для слабовидящих